診療科目別の新受(新たに訴えの提起があった事件)件数は、内科が最も多く年間200件を超える年もあります。次いで外科、整形外科、産婦人科、精神科と続いています。

| 診療科目 |

2015年 |

2016年 |

2017年 |

2018年 |

2019年 |

2020年 |

2021年 |

| 内科 |

178 |

170 |

179 |

194 |

192 |

174 |

238 |

| 小児科 |

13 |

8 |

10 |

7 |

8 |

7 |

16 |

| 精神科(神経科) |

25 |

33 |

28 |

37 |

35 |

30 |

26 |

| 皮膚科 |

6 |

14 |

12 |

17 |

13 |

11 |

8 |

| 外科 |

121 |

114 |

112 |

122 |

129 |

78 |

98 |

| 整形外科 |

95 |

87 |

100 |

85 |

108 |

73 |

87 |

| 形成外科 |

28 |

25 |

30 |

24 |

35 |

32 |

27 |

| 泌尿器科 |

17 |

11 |

8 |

16 |

19 |

23 |

16 |

| 産婦人科 |

50 |

52 |

54 |

47 |

44 |

38 |

51 |

| 眼科 |

18 |

15 |

22 |

19 |

26 |

19 |

17 |

| 耳鼻咽喉科 |

10 |

14 |

8 |

10 |

10 |

9 |

10 |

| 麻酔科 |

4 |

6 |

9 |

4 |

8 |

6 |

9 |

| その他 |

98 |

110 |

91 |

90 |

110 |

72 |

117 |

件数で内科・外科などよりも少ない形成外科が、医師1000人当たりの訴訟件数では9件と最も多くなっており、次いで外科(7.4件)、産婦人科(4.5件)、整形外科(3.9件)と続きます。

以前は産婦人科が最も多く、産科医の不足がしている一因になっていると指摘されていました。そこで長期の裁判による医療従事者、原告の負担を軽減するために導入されたのが、出産事故で脳性麻痺の赤ちゃんが生まれた場合、仮に産科医に過失がなくても、患者に3000万円の補償金が支払われる「産科医療補償制度」です。

医療機関や医師の法律上の責任を裁判で追及する医療過誤に関する訴訟は、医療という高度な専門性が求められるため、原告側が事後に医療記録(カルテ類)を調査して、過失、損害、その因果関係を証明するには相当な労力と時間が必要となります。カルテ類の入手、調査、検討など訴訟前の調査活動で1年を要することも少なくなく、その結果として医療機関や医師の責任を追求することを断念することもあります。

損害賠償を求めて原告側が訴訟が提起すると、原告と被告(医療機関や医師)の双方がカルテ等の医療記録、検査や治療に関する各種ガイドラインを解説した医学文献、薬剤添付文書などを基にしてそれぞれの主張を展開し、その立証を行います。

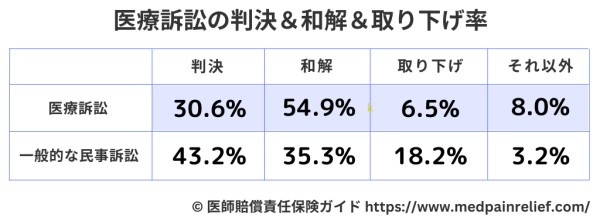

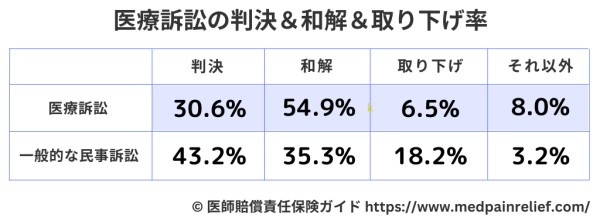

医療訴訟では、原告が被った財産的損害と精神的な損害に対する損害賠償金による解決だけでなく、責任が認められた医療機関や医師の謝罪、再発防止策なども解決の大きな要素となるため、和解による解決が望ましいとされています。実際、通常の訴訟の和解率が35.3%(2020年)であるのに対し、医療訴訟における和解率は54.9%(2020年)と高い傾向にあります。

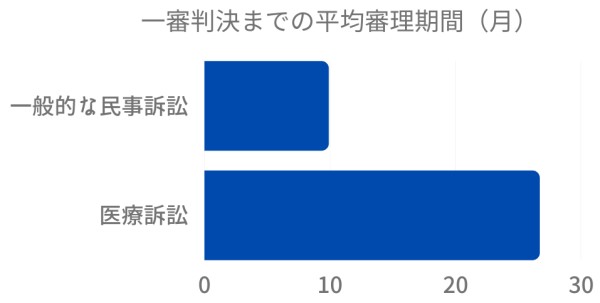

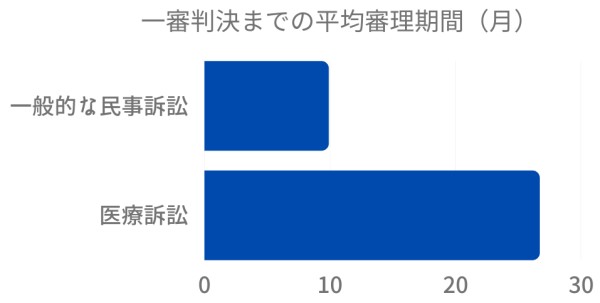

和解による解決が望めない場合には判決で解決を図ることになりますが、一審判決が出るまでの平均審理期間は約27か月となっています。医療訴訟以外の一般の民事訴訟の平均審理期間が約10か月ですので、かなり長期化する傾向にあります。

判決において原告(患者)の請求が認められる率(認容率)は約20%となっており、通常訴訟事件の80%と比較すると低い数字となっています。この20%というのは原告の主張が全面的に認められたものだけではなく、一部しか認められないもの(3,000万円の損害賠償請求に対して判決は1,000万だった等)も含んでいるため、原告側の体感としてはもっと低いものと推測されます。ただ近年の認容率はやや上昇傾向にあります。

医療類型別に認容率を見てみると、レントゲン照射が60.0%と最も高く、以下、手術(46.0%)、注射(44.7%)が続きます。医療過誤の訴訟における認容率が低いのは、医療が持つ専門性や密室性・封建制、専門知識と経験のある弁護士が少なく、立証責任が難しいなどの壁が存在していることがその理由として挙げられています。